モノからコトへと、顧客体験を重視する企業が増えており、飲料や自動車、化粧品まで色々なカテゴリでポップアップストアがオープンしている。

とくに原宿や表参道が流行の地としてポップアップストアのオープン場所に選ばれやすく、東京にいたら毎週のようにどこかでオープンしている。

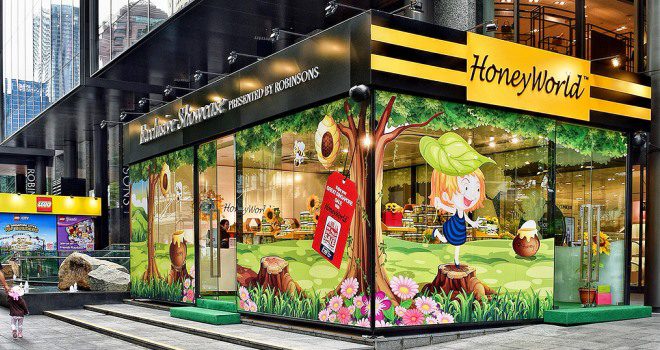

また、ポップアップストアまではお金はかけられないが、ブランドの世界観を体験させようと、既存のお店や催事場でプレイスメントを実施する企業も多い。

期間や実施場所、作り込みによるが、数百万円から実施できるものもあれば、映像や制作物、PR発表会やインフルエンサーをよんだイベントなどで億を超えるものもある。

ただ、ポップアップストア及びプレイスメントブームで本当に成功している企業はかなり少ないと個人的には思っている。

(最近、自分もうまくいかなかったので反省として。。)

まず、接点が持てる顧客のスケール化が困難。

ポップアップストアで接することができる顧客は一日数百~千人少し、多くて数千人くらいであり、とても限定的だ。

およそ2週間くらいで終わるのが多いが、何か月もやるものではないので、何万人も接点を持てることはまれで、多くても3万人以下で着地する。

また、フラッと立ち寄っただけの人やじっくり体験した人もいて顧客体験の度合いに濃淡がある。

かけたお金と接点をもてた顧客を並べると、なかなか厳しい体験単価だったと気付く。

そして、Intagramが普及しインフラ化したことで、生活者全体の美的センスが底上げされており、目の肥えた生活者が一気に増えた。

あわせてポップアップストアの急増で、生活者はどこかで大体見たと既視感を覚える。

店舗や作り物をかなり高いクオリティで仕上げたり、これまで見たことの無いような体験、高いWow感を与えることができないとSNSへの投稿は難しい。

Instagramを投稿するためだけに行われているVINYLのようなイベントは別として。

色々な記事やメディアでポップアップストアの事例が度々まとめられているが、それらポップアップストアのTwitterやInstagramでの生活者による投稿数を調べてみるとよくわかるはずだ。

なかなかSNSに投稿されない、そして接点が持てる生活者は限定的ということに。

普段接点を持てない生活者とブランドが出会えるのはとてもよいことだが、かけたコストが高すぎて、じゃあ次回もやりましょうと正直なりにくい。

そもそも新規顧客の獲得コストは既存顧客の獲得コストより数倍高いのは明白で、デジタルだけでなくリアルでも同じことだ。

やるのであれば、愛用者を集めたプロモーションの方がよりロイヤルティを高められ、そのファンが新客を連れてくる期待が持てる。

今年いっぱいまだまだポップストア熱が冷めないと思うが、来年は少し落ち着くんじゃないかな。